Historiai, Bukan Historia: Pelajaran Herodotos bagi Historiografi Indonesia

Herodotos menunjukkan bahwa sejarah sejak awal adalah kumpulan penyelidikan dengan banyak versi, bukan narasi tunggal. Sebuah pelajaran penting bagi perdebatan historiografi Indonesia masa kini.

ANALISIS/KAJIAN AKADEMISSEJARAHKAJIAN MODERN

Polemik tentang Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sempat menghangat di ruang publik. Peluncuran buku baru ini, yang direncanakan bertepatan pada hari jadi Indonesia ke-80, akhirnya ditunda pemerintah setelah gelombang kritik muncul dari berbagai kalangan: mulai dari sejarawan, guru, hingga masyarakat sipil. Kritik utamanya adalah bahwa proyek ini dianggap sebagai upaya menunggalkan narasi sejarah Indonesia, padahal sejarah adalah ruang bagi keragaman suara dan tafsir.

Namun penundaan ini bukan berarti pembatalan, sehingga kemungkinan penunggalan terhadap sejarah bangsa masih akan terus menghantui. Atas persoalan ini, Herodotos—yang disebut oleh Cicero sebagai pater historiae, atau bapak sejarah (De Leg. 1.5)—menunjukkan dalam karyanya bahwa sejarah sejak awal bukanlah narasi tunggal (ἱστορία, historia), melainkan keberagaman narasi (Ἱστορίαι, Historiai).

Sejarah sebagai Keberagaman Narasi

Herodotos dalam menulis sejarah tidak sebatas menceritakan masa lalu, tetapi juga menunjukkan cara merawat banyak suara dan tafsir. Pertama, dia melabeli sumber dengan jelas, memisahkan apa yang dia lihat sendiri (ὄψις, opsis) dan apa yang dia dengar (ἀκοή, akoē). Misalnya, “orang Mesir berkata…”, “Mereka (orang Skithia) berkata…”, “Aku sendiri melihat…“, “Ini kulihat sendiri…” (Hdt. 2.123; 2.148; 4.2; 6.47). Dengan begitu, pembaca tahu dari mana sebuah klaim datang dan seberapa dekat Herodotos dengan sumbernya.

Kedua, Herodotos menyandingkan dua atau lebih versi, yang seringkali bertentangan. Misalnya “Orang Persia berkata… namun orang Fenisia tidak sepakat”, “Sebagian orang berkata… Ada pula yang berkata…”, atau “Para imam menceritakan kepadaku… Homeros pun mengetahuinya meski memilih versi lain untuk puisinya… Aku sendiri pun cenderung menambahkannya…” (Hdt. 1.1-1.6; 3.45; 3.87; 2.112-2.120). Dia membiarkan ragam itu hadir dalam teks, tanpa memaksakan satu versi menjadi narasi tunggal.

Ketiga, Herodotos memposisikan dirinya sebagai penulis yang rendah hati. Dia menulis, “tugasku melaporkan apa yang dikatakan, tidak semuanya harus kupercaya. Anggaplah kaidah ini berlaku untuk setiap narasi dalam karya ini.” Herodotos bisa menyatakan suatu kecenderungan atau bersikap kritis, misalnya “menurutku masuk akal…” atau “aku sendiri mempercayai kisah ini…” namun tidak memvonis satu versi sebagai kebenaran final (Hdt. 2.112–2.120; 2.5; 7.152). Pembaca diajak menimbang, bukan dipaksa menyetujui.

Ketiga cara atau metode ini, yaitu pelabelan sumber, penyandingan versi, dan kerendahan hati penulis, meneguhkan etos sejarah sebagai kumpulan penyelidikan. Pada contoh seperti penyeberangan Sungai Hayls, asal usul bangsa Skithia, dan ramalan “tembok kayu” akan menunjukkan cara kerja Historiai ini.

Penyeberangan Sungai Halys

Dalam kisah penyerangan Kroisos ke Persia, Herodotos menyajikan beberapa versi mengenai bagaimana pasukan Lydia menyeberangi Sungai Halys. Menurut dia sendiri, Kroisos menyeberangi Halys “melalui jembatan-jembatan yang sudah ada (κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας, kata tas eousas gephyras). Namun, menurut orang Yunani bahwa Thales dari Miletos menggali parit berbentuk bulan sabit di hulu perkemahan, sehingga arus terbagi dua dan keduanya menjadi dapat dilintasi. Bahkan ada pula yang menambahkan bahwa alur lama sungai mengering total.

Herodotos tidak sekadar mencatat semua versi ini, tetapi juga menimbangnya secara kritis. Dia menolak versi “sungai mengering” dengan alasan praktis: jika alur lama benar-benar kering, bagaimana mungkin pasukan Kroisos dapat menyeberanginya lagi ketika mereka kembali dari Pteria ke Sardis? (Hdt. 1.75; bandingkan 1.77). Dengan kata lain, versi ini menyalahi pola kisah perjalanan yang menekankan momen menyeberangi batas air—suatu motif yang tetap hadir dalam dua versi lain. Dengan menghapus momen itu, versi “kering total” justru meniadakan makna utama penyeberangan Sungai Halys.

Asal-Usul Bangsa Skithia

Dalam kisah tentang asal-usul bangsa Skithia, Herodotos menuturkan terdapat dua versi yang berbeda. Versi pertama dari orang Skithia itu sendiri, bahwa leluhur mereka adalah Targitaos, putra Zeus dan Sungai Borysthenes. Dari Targitaos lahir tiga anak, yaitu Lipoxaïs, Arpoxaïs, dan Kolaxaïs. Pada masa pemerintahan mereka, turun dari langit benda-benda emas (bajak, kapak perang, kuk, dan mangkuk). Dua saudara tertua gagal mendekat karena emas itu terbakar, sementara si bungsu, Kolaxaïs, berhasil mendekat dan mengambilnya. Maka kedua saudaranya menyerahkan kekuasaan kepadanya dan dari garisnya lahirlah raja-raja Skithia (Hdt. 4.5-4.7).

Versi kedua dari orang Yunani yang tinggal di sekitar Laut Hitam. Menurut mereka, Herakles pernah sampai ke tanah Skithia ketika menggiring ternak Geryon. Di sana dia berhubungan dengan makhluk perempuan setengah manusia-setengah ular (Ekhidna) dan melahirkan tiga anak, yaitu Agathyrsos, Gelonos, dan Skuthes. Hanya Skuthes, si bungsu, yang lulus ujian membentangkan busur Herakles, sehingga dialah yang tinggal dan menjadi leluhur para raja Skithia (Hdt. 4.8-4.10).

Nubuat “Tembok Kayu”

Ketika Persia hendak menyerbu Yunani, orang Athena mengutus perwakilan ke Delphi untuk meminta petunjuk. Pythia pertama kali memberi nubuat yang sangat muram, bahwa seluruh kota akan hancur oleh api dan perang, kuil-kuil akan roboh, dan hanya kematian yang menanti. Setelah memohon kembali sebagai peminta pelindungan/suaka, mereka menerima nubuat kedua yang lebih lunak, bahwa meski wilayah Attika akan jatuh, namun Zeus memberi “tembok kayu” (ξύλινον τεῖχος, xúlinon teîkhos) yang tetap tak tertembus dan akan menyelamatkan anak-anak Athena (Hdt. 7.140-7.142).

Nubuat ini segera menimbulkan beragam tafsir di Athena. Kaum tua memahami “tembok kayu” sebagai pagar kayu yang mengelilingi Akropolis. Mereka berpendapat bahwa warga Athena harus bertahan di dalam kota dan berlindung di benteng tersebut. Sementara itu, kaum pelayar memahami “tembok kayu sebagai kapal-kapal. Mereka menafsirkan bahwa nubuat itu mendorong Athena meninggalkan tanah Attika dan bertempur di laut (Hdt. 7.143).

Namun, Themistokles memberi interpretasi militer dan politik yang cerdas. Jika nubuat itu ditujukan kepada orang Athena, ujarnya, seharusnya Pythia menggunakan kata-kata kasar, “wahai malang Salamis” (ὦ σχετλίη Σαλαμίς, ô schetliê Salamis), bukan “wahai ilahi Salamis” (ὦ θείη Σαλαμίς, ô theia Salamis). Di sini Themistokles menyimpulkan bahwa nubuat itu tidak ditujukan untuk Athena, tetapi musuh mereka, Persia, yang akan binasa di Salamis. Tafsir inilah yang akhirnya dipilih warga Athena, sehingga mereka berani meninggalkan kota dan bertempur di laut—suatu keputusan yang terbukti menyelamatkan Yunani dalam Pertempuran Salamis (Hdt. 7.143-7.144).

Pelajaran bagi Historiografi Indonesia

Dari tiga contoh ini terlihat jelas bagaimana Herodotos menulis sejarah bukan untuk menunggalkan narasi, melainkan untuk merawat keberagaman. Dia menandai sumber, merangkul versi-versi yang berbeda, dan menempatkan dirinya secara rendah hati di antara mereka. Sejarah baginya adalah historiai atau sebuah kumpulan penyelidikan yang penuh suara dan tafsir. Pelajaran ini relevan bagi Indonesia hari ini.

Upaya menuliskan sejarah nasional tentu penting, tetapi bahaya muncul bila negara hanya memilih satu versi tunggal. Narasi resmi bisa menyingkirkan pengalaman kelompok lain, padahal sejarah bangsa adalah mosaik yang terdiri dari banyak lapisan. Dengan meneladani Herodotos, berarti mengakui sejarah sebagai ruang dialog, di mana perbedaan versi bukan ancaman, melainkan sumber kedalaman.

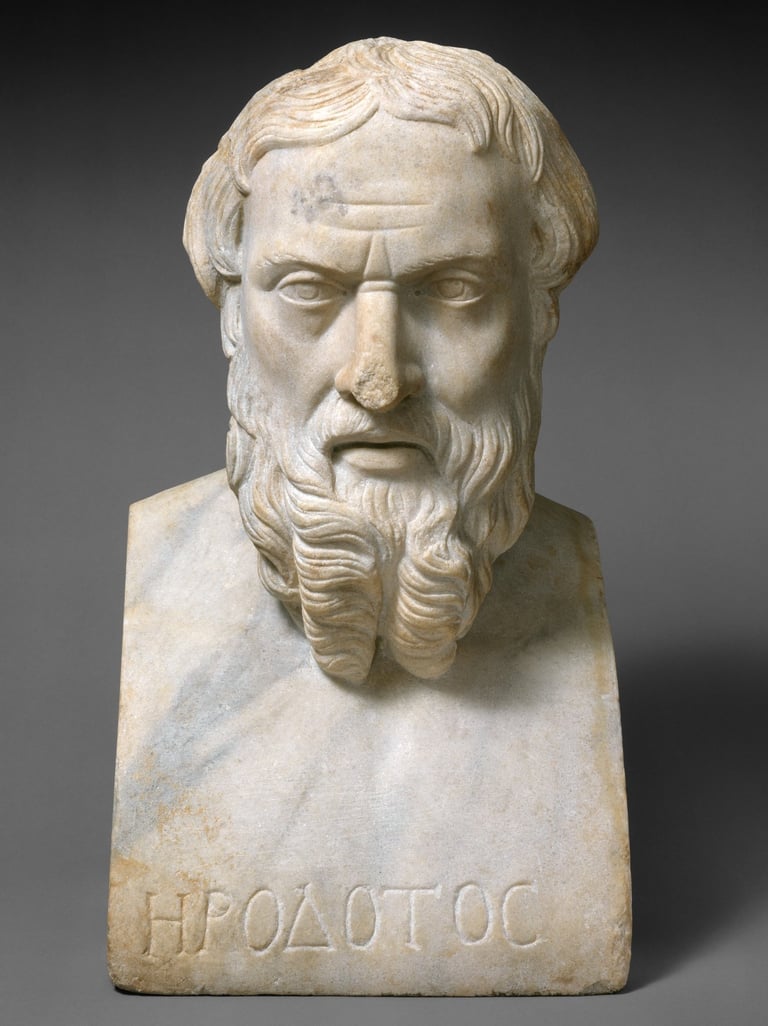

Patung dada Herodotos. Patung kepala dari marmer, Romawi, abad ke-2 M. Koleksi Metropolitan Museum of Art, New York (Accession Number 91.8). Foto: Metropolitan Museum of Art. Sumber: Wikimedia Commons.